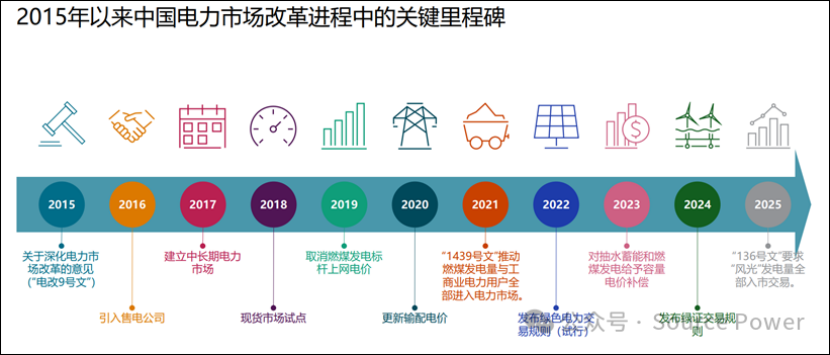

2025年是新一轮电力体制改革实施十周年的关键节点,也是全国统一电力市场计划初步建成之年。这场以"管住中间、放开两头"为核心的市场化改革,不仅打破了传统电力行业的垄断格局,更为新能源发展和能源结构调整注入了全新动力。

2015年启动新一轮电力市场化改革: 中共中央、国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9号)- 著名的“电改九号文”,明确“管住中间、放开两头”的改革框架,即加强输配电环节监管,同时放开发电和售电市场竞争。

2016年引入售电公司作为电力市场活跃主体: 为大力推进售电侧改革,国家发改委颁布《售电公司准入与退出管理办法》(发改经体〔2016〕2120号)(目前已被2021版《售电公司管理办法》替代),引进售电公司作为电力市场的活跃主体。

2016-17年,建立中长期电力市场: 2016年国家发改委、能源局制定印发了《电力中长期交易基本规则(暂行)》(发改能源[2016]2784号),规定电力中长期市场的交易模式,至2019年各省完成因地制宜的中长期市场交易规则。

2017-18年,启动现货市场试点: 国家发改委发出《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》,选择南方(以广东起步)、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批试点,加快组织推动电力现货市场建设工作,2018年底前启动电力现货市场试运行。

2019年取消燃煤发电标杆上网电价: 2019年10月国家发改委下发了《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》,取消了长达十五年的燃煤发电上网标杆电价和煤电联动机制,改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。

2020年完成输配电价第二监管周期核定(2020-2022年)。

2021年推动燃煤发电量与工商业用户全部入市:国家发改委发布了《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439号)和《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)。自此,燃煤发电量原则上全部进入电力市场,通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成交易电价;同时取消工商业目录销售电价,推动全体工商业用户进入市场,对暂未直接参与市场的用户,可以由电网企业代理购电。

2021-22年开启绿色电力交易:全国绿色电力交易试点于2021年9月7日正式启动,由国家发展和改革委员会主导,覆盖北京、广东、江苏等20多个省区市,首日交易量达近80亿千瓦时。 2022年起,政策层面通过《促进绿色消费实施方案》明确绿色电力中长期交易规则,建立电能量与环境价值分离的定价机制。

2023年推出燃煤容量电价和第三轮输配电价核定

· 国家发改委印发《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》,明确工商业用户用电价格由上网电价、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成,系统运行费用包括辅助服务费用、抽水蓄能容量电费等。此轮真正按照“准许成本+合理收益”原则核定输配电价,推动电网经营模式从获取购销价差向收取输配电费转变。

· 同年,国家发展改革委和国家能源局发布了《关于建立煤电容量电价机制的通知》(发改价格〔2023〕1501号),将原有煤电单一制电价改革为两部制电价,即“电量电价+容量电价”,适应煤电逐步由基础保障性电源向系统调节性电源并重转型,更好保障电力安全稳定供应。

2024年发布绿证交易规则:国家能源局发布《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》,首次明确规范交易流程。

2025年推动风光发电量全部进入电力市场:国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号),所有风电、光伏等新能源项目(含集中式与分布式)上网电量原则上全面进入电力市场,上网电价由市场交易形成;同时在市场之外建立“可持续发展价格结算机制”,对价格差额进行结算,使新能源收益在“价格不确定+定价保险”间平衡。

图片该图引自S&P报告

2024年11月由国家能源局统筹、中国电力企业联合会联合多家单位共同编制并发布了《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》。

《蓝皮书》介绍中国已初步形成“管住中间、放开两头”的体制架构,基本建成“统一市场、协同运作”的电力市场总体框架。空间上,覆盖省间、省内交易。时间上,覆盖多年、年度、月度、月内和日前、日内现货交易。交易标的上,覆盖电能量、辅助服务等交易品种。

对于未来的发展目标,《蓝皮书》明确了“三步走”的规划:

· 到2025年,初步建成全国统一电力市场,电力市场顶层设计基本完善,实现全国基础性交易规则和技术标准基本规范统一。

· 到2029年,全面建成全国统一电力市场,推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通。

· 到2035年,完善全国统一电力市场。